7月的风把海面吹成碎银,永暑礁西南海域的巡护员在晨光里看见一抹灰影:先是弯月般的背脊破水,再是一口“嘭”的大气泡,像有人在海里吹起了口琴。那“会换气的大鱼”,并非偶遇。

7月8日以来,驻岛环保人员与科研团队在近岸带持续观测;8月2日至3日两次近距离记录并留影;8月11日,多家科研机构研究人员又在同一片海域共同目击——影像与记录互相印证:它是儒艮,国家一级保护动物,被民间唤作“美人鱼”。

这也是近三十年来南沙群岛及南海中部海域首次有科学影像佐证的儒艮活体记录。

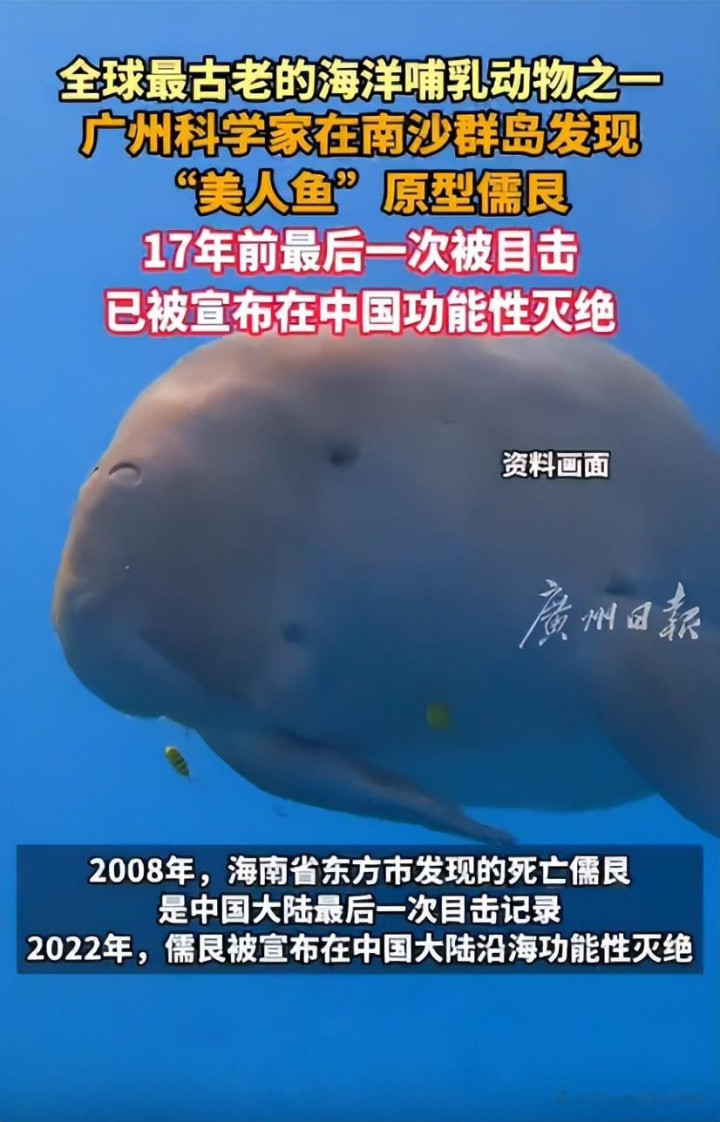

可悬念也随之破水而出:三年前,学界依据系统调查宣布儒艮在中国大陆沿海已“功能性灭绝”——种群数量与繁殖力低到无法维持正常生态功能,随时可能在当地消失。

如今它又“回声”出现,这是一位路过的独行客,还是生态修复的早晨星?一头,还是一小群?会不会只打个照面就走?答案需要更长时间的监测去给出。

把镜头拉近一些,你会看到它与“海牛”的差别——别再让童年节目把你带偏了:儒艮与海牛“同宗不同科”,最直观的区别在尾巴——儒艮是“鲸尾”样的叉形尾鳍,海牛则是圆桨状“团扇尾”。认知差一厘米,行动可能就差一公里。

再把时间线拧紧:这次观测并非“偶遇式热搜”,而是长期联合监测的阶段性结果——永暑礁近岸近月来相继记录到玳瑁、绿海龟等保护物种活动,此番出现的还是偏爱海草床的儒艮。

科研人员提示:儒艮通常以2—3头“家族群”活动,此次为何“独行”,仍待持续追踪与声学监测评估。若无草,不来“牛”,它的现身,侧面也在为近岸海草生态“点灯”。

海面之上,是故事与段子;海面之下,是证据与数据。有人讲起“它曾救人却被吃,回国宣传肉好”的传说;有人说“九十年代在入海口见过,土话就叫海牛”;还有人激动地提议“放开个人饲养,像爬宠一样人手一只”,乃至“干脆圈个千公里保护区”。这些声音有真情,也有误区——段子能点燃情绪,数据才能点亮治理。

先回答三个最常被问到的问题:

其一:‘功能性灭绝’到底是什么意思?

它不是“全球一个不剩”,而是地区性概念:在中国大陆沿海范围,种群数量与结构不足以维持正常繁殖与生态功能,已不再发挥应有的“生态角色”。所以,这次的多次目击是重大线索与希望,却还不足以宣告“全面回归”。

要说“回来了”,得先看到稳定、多次、可验证的活动记录与更多个体。

其二:儒艮为什么“偏爱”永暑礁近岸?

“美人鱼”其实是“海草园丁”。它吃草、剪草,也“翻地通风”,维持海草床的生机。珊瑚礁—海草—沙滩构成了连续生境带:玳瑁与珊瑚健康相关,绿海龟依赖沙滩产卵,而儒艮的出现,往往指向海草床良好状态。它像一支温柔的生态“体温计”,让人看到修复的细微起伏。

其三:能不能靠“个人饲养”来保护?

这条路行不通也不合规。国家重点保护野生动物的驯养繁殖有严格许可与专业门槛;就算在合法框架内,儒艮对海草、海水、场地与医疗的需求都不是家庭条件能满足的。保护野生动物,从来不是“把它抱回家”,而是“让它在家好好活”。爱它,不是占有它。

当然,热闹的评论区也是公众参与的入口。你可以这样更“专业”地参与:

第一,理性围观,克制靠近。

遇见“灰影”,请远距离观察,避免围追、灯光噪声与船只追逐,第一时间上报属地海洋与渔政管理部门,让专业团队接手评估与记录。

第二,关注“海草床”,比“求合影”更要紧。

海草修复、锚地管理、网具改良、施工缓冲带,这些看似离我们很远的技术词,背后都是“它有没有饭吃”的现实问题。每一片草叶,都是它的餐桌与育婴室。

第三,给“随意放生”降温。

“随缘一放”,往往是“随手一伤”。放生必须遵守法规、选择本地物种、评估生态风险,擅自放生造成危害要承担责任——热爱与善意绝不能替代专业。

第四,别把误认当正义。

“海牛=儒艮”的旧知识该更新了;“看见一次=种群恢复”的直觉也该冷静一下。最“酷”的参与方式,不是在评论区开审判庭,而是把图像、时间、坐标交给科学。

回到那片海:木船轻晃,渔网在甲片上划出的“沙沙”声还在耳边。有人惊呼“居然是美人鱼!”有人追问“会不会常来?”更有人担心“会不会又消失?”——问题一个挨一个,像礁盘上的微孔,等着被更长期的监测与更克制的围观慢慢填上。

“看见一次,不等于回来了;看见很多次,才可能愿意留下。”这不是泼冷水,而是让好消息走得更稳。

事实层面我们已经知道的关键信息是:7月8日首次目击并留有记录,随后近一个月持续活动,8月初与8月中均有多次目击与影像证据;权威专家鉴定为儒艮;这是30年来南沙及南海中部海域首次有科学影像佐证的活体纪录。

接下来,科研队将继续通过长期联合监测扩大取样与声学阵列,评估是否还有“家族群”在邻近海域,以及它们与海草床的季节性关系。

也别忘了那段历史背景:2008年,海南东方曾有一头死亡个体记录;直到2022年,系统研究宣布儒艮在中国大陆沿海“功能性灭绝”。

从“最后一次记录”到“功能性灭绝”,再到今天的“多次目击”,这条时间轴并非反转剧,而是一条需要耐心与制度去续写的复线。

海风仍旧,海面如常。真正的变化也许在水下慢慢发生——当玳瑁、绿海龟和儒艮在同一个海域被反复看见,说明我们在正确的方向上迈出了正确但缓慢的步子。

与其只盯着一条刷屏的视频,不如把目光分给那片草、那条尾、那串数据。让真相先上岸,让科学握船桨,下一次,当永暑礁的晨光再照亮一抹灰影,我们希望说的不是“它来过”,而是“它常来、它愿来”。